Evolusi dan Konseptualisasi Work-Life Balance: Perspektif Individual, Organisasi, dan Sosial

Evolusi dan Konseptualisasi Work-Life Balance: Perspektif Individual, Organisasi, dan Sosial

Penulis : Radhiya Diva Dinara

Istilah work-life balance (WLB) atau keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi kini menjadi topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di era modern yang penuh tekanan dan kompleksitas. Namun, perhatian terhadap isu ini bukanlah hal baru. Perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerja pertama kali mencuat pada tahun 1960–1970-an di Inggris, dipelopori oleh para ibu yang bekerja. Isu ini kemudian mendapatkan perhatian lebih lanjut di Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an dan mulai diakui secara luas dalam ranah manajemen sumber daya manusia global pada tahun 1990-an (Bird, 2006).

Perkembangan riset terkait WLB terus meningkat seiring dengan pertumbuhan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, inovasi teknologi, perubahan budaya terhadap relasi kerja dan keluarga, serta keragaman struktur keluarga (Greenhaus & Kossek, 2014). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman kita terhadap isu-isu kerja dan keluarga (Powell et al., 2019).

Definisi dan Konsep Work-Life Balance

Berbagai definisi WLB telah dikembangkan oleh para peneliti. Kalliath dan Brough (2008) mendefinisikannya sebagai persepsi individu bahwa aktivitas kerja dan non-kerja dapat saling mendukung dan mendorong pertumbuhan sesuai dengan prioritas hidup saat ini. Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja Kanada menggambarkan WLB sebagai “kondisi seimbang dan sejahtera yang ditentukan oleh individu sendiri, yang memungkinkan mereka mengelola berbagai tanggung jawab di tempat kerja, di rumah, dan dalam komunitas tanpa menimbulkan tekanan atau dampak negatif” (Waters & Bardoel, 2006).

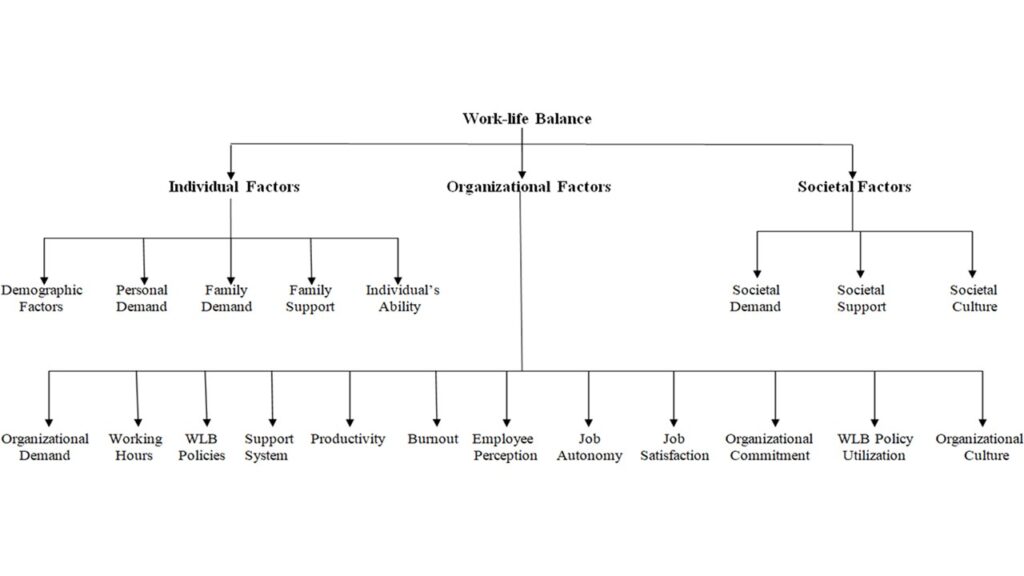

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Work-Life Balance

Faktor individual mencakup karakteristik pribadi dan kemampuan seseorang dalam mengelola keseimbangan hidupnya, antara lain:

- Demografi: Variasi WLB dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan status pernikahan (Powell et al., 2019; Thilagavathy & Geetha, 2020). Misalnya, pasangan karier ganda di keluarga inti mengalami kesulitan lebih besar dalam mengelola pekerjaan dan kehidupan pribadi.

- Tuntutan Pribadi dan Keluarga: Tekanan pekerjaan dan keluarga yang tinggi berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional (Jensen & Knudsen, 2017). Tuntutan keluarga seperti mengurus anak atau merawat orang tua lansia sering menjadi faktor utama ketidakseimbangan hidup (Haar et al., 2019).

- Dukungan Keluarga: Dukungan dari pasangan dan keluarga berperan positif dalam meningkatkan WLB, terutama pada pasangan yang keduanya bekerja (Groysberg & Abrahams, 2014).

- Kemampuan Individu: Strategi coping pribadi seperti mindfulness, kecerdasan emosional, dan manajemen stres terbukti meningkatkan kemampuan seseorang menjaga keseimbangan hidup (Kiburz et al., 2017).

Faktor Organisasi

Organisasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup karyawan, melalui berbagai cara:

- Kebijakan Work-Life: Kebijakan yang ramah karyawan seperti fleksibilitas waktu kerja, opsi kerja jarak jauh, dan fasilitas penitipan anak terbukti mendukung WLB (Jenkins & Harvey, 2019; Downes & Koekemoer, 2012).

- Tuntutan Organisasi: Tugas multitasking dan beban kerja tinggi dapat menyebabkan kelelahan kerja (burnout), yang pada akhirnya berdampak negatif pada keseimbangan hidup (Allan et al., 1999; Jones et al., 2019).

- Jam Kerja: Jam kerja yang panjang menyebabkan waktu pribadi tergeser, dan mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga (Hughes et al., 2018).

- Dukungan Internal: Dukungan dari kolega, atasan, dan pemimpin institusi berkontribusi positif terhadap WLB (Ehrhardt & Ragins, 2019).

- Persepsi Karyawan: Persepsi terhadap lingkungan kerja, otonomi pekerjaan, serta kepuasan kerja memiliki hubungan positif dengan WLB dan loyalitas terhadap organisasi (Fontinha et al., 2019; Emre & De Spiegeleare, 2019).

- Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang tidak mendukung WLB dapat menghambat pemanfaatan kebijakan yang ada. Karyawan seringkali khawatir bahwa menggunakan kebijakan WLB akan berdampak negatif terhadap penilaian kinerja dan promosi (Bourdeau et al., 2019).

Faktor Sosial

Faktor sosial juga memberi pengaruh besar terhadap keseimbangan kehidupan kerja, terutama melalui tuntutan dan dukungan sosial.

- Tuntutan Sosial: Karyawan sering merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial dari teman dan keluarga karena tekanan kerja yang tinggi (Mushfiqur et al., 2018).

- Budaya Masyarakat: Norma budaya seperti patriarki, jarak kekuasaan, dan nilai kolektivisme memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan WLB, khususnya bagi perempuan (Brown et al., 2019).

- Dukungan Sosial: Dukungan dari teman, tetangga, dan komunitas dapat memberikan ruang refleksi dan membantu karyawan mengatasi tekanan pekerjaan (Phillips et al., 2016).

Kesimpulan

Konseptualisasi work-life balance telah mengalami evolusi signifikan, mulai dari fokus pada para ibu yang bekerja hingga menjadi isu global dalam manajemen sumber daya manusia. Saat ini, WLB tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, namun juga oleh kebijakan organisasi dan dinamika sosial yang lebih luas.

Organisasi yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup akan mendapatkan keuntungan jangka panjang berupa produktivitas yang lebih tinggi, loyalitas karyawan, dan reputasi yang lebih baik. Di sisi lain, individu juga perlu mengembangkan kapasitas pribadi untuk menghadapi tekanan dan kompleksitas hidup modern.

Mengintegrasikan pendekatan individual, organisasi, dan sosial dalam merancang strategi WLB menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan kehidupan kerja yang sehat dan berkelanjutan di era kerja modern yang terus berkembang.

REFERENSI

Bhende, P., Mekoth, N., Ingalhalli, V., & Reddy, Y. V. (2020). Quality of Work Life and Work–Life Balance. Journal of Human Values, 26(3), 256-265. https://doi.org/10.1177/0971685820939380 (Original work published 2020)

T, S.N. G (2023), “Work-life balance -a systematic review”. VILAKSHAN – XIMB Journal of Management, Vol. 20 No. 2 pp. 258–276, doi: https://doi.org/10.1108/XJM-10-2020-0186